|

|

|||

| APG分類: | シソ科 Lamiaceae , Labiatae | |||

| 旧 科名 : | クマツヅラ科 Verbenaceae | |||

| 属 名 : | クサギ属 Clerodendrum Linn. (1737) | |||

| 中国名 : | 海州常山 hai zhou chang shan | |||

| 英 名 : | glory bower | |||

| 原産地 : | 北海道から九州、南西諸島 韓国、台湾、中国の各地方、インド |

|||

| 用 途 : | 観賞用 民間薬として使われた |

|||

|

|

|||

| APG分類: | シソ科 Lamiaceae , Labiatae | |||

| 旧 科名 : | クマツヅラ科 Verbenaceae | |||

| 属 名 : | クサギ属 Clerodendrum Linn. (1737) | |||

| 中国名 : | 海州常山 hai zhou chang shan | |||

| 英 名 : | glory bower | |||

| 原産地 : | 北海道から九州、南西諸島 韓国、台湾、中国の各地方、インド |

|||

| 用 途 : | 観賞用 民間薬として使われた |

|||

| クマツツラ科の代表選手のような気がしていたが、APG分類では「シソ科」に移された。 「シソ科の花=筒状で先が2つに分かれた二唇形」という見分け方ができなくなってしまった。 クサギは成長力が強く、根元で切られても 日当たりの良い所なら、翌年には3mぐらいまで伸びてしまう。 2010年までは 精子発見のイチョウの裏にクサギの藪があったのだが、ほかの木を優先するためか、切られてしまっている。 30番通り 震災記念碑の手前に、何とか生きている という感じの一本がある。 |

| ① : 貧弱なクサギ ↓ 2011.8.2 |

|

| 高さ 3m。 上部で花が咲いている。 日当たりが悪いのが原因だろう。 この上部が、9月の台風12号の風で折れてしまった。 まあ、強いので枯れる事はないでしょう。 2011.9.6 |

| それに クサギは実生の苗が次から次へと生えてきて 始末に困るほどであり、育てようと思えば、いつでも大きくできる。 |

|

| ② : 若いクサギ 2011.8.16 |

|

| 昔生えていた ココノエギリが倒れて ぽっかり空いた場所に、何種類かの植物がまとまって生え出していた。 その中の一本がクサギで、カジノキと背丈を競い合っていた。 |

| 花 と 葉の様子 |

|

| 花の数はそれ程多くないので、近付いてもその良い香りは漂ってこない。 たくさんの花が咲いていると、7、8m離れても匂うことがある。 |

| 初めから萼が赤く色付くものも | |

|

|

| 植物園のクサギは 開花時には萼に色が付かないが、初めからピンクになる木もある。 遠くから全体を見ると、かなりイメージが違う。 漏斗状の花の喉の部分は濃いピンク色。 花弁は5つに割れるが、雄しべは4本である。 |

| ② : 花の横顔 |

|

| 何種類かが混ざったままそのまま放置されているので、そのうちに全部切られるのではないかと思っていたら、案の定 9月の初めに無くなっていた。 |

| 2011.9.6 |

|

| どうせ切るならもっと早くに引き抜けばいいものを・・・。 太さは 6 ・7cmだが、こうなると根を掘り起こすのにも一手間掛かる。 |

| 実 2008.10.5 |

|

| 萼が真っ赤になって残り、果実とのコントラストが目立つ。 黒く見える実は、濃い藍色、碧色である。 |

|

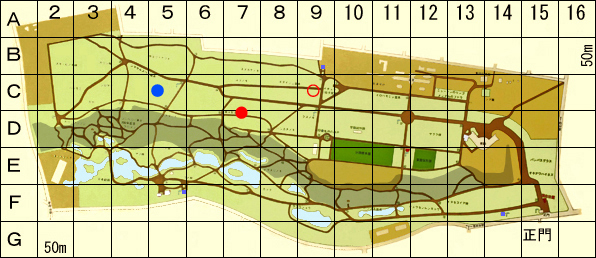

| クサギの 位 置 |

|

| 写真①: | D7 a | ● | 30番通り、震災の記念碑手前 右側 |

| 写真②: | C5 ab | ● | 若木が切られた場所 |

| C9 ab | ○ | 以前にたくさん生えていた場所 |

| 名前の由来 クサギ Clerodendrum trichotomum | |

和名 : クサギ |

|

|

| 種小名 trichotomum : 三岐の という意味 | ||

|

| 英語名 glory bower : | |

|

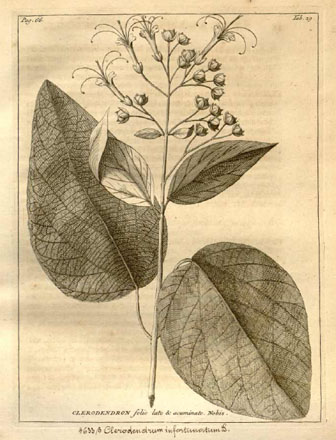

| Clerodendrum属 : | |||

|

|

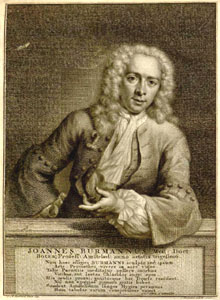

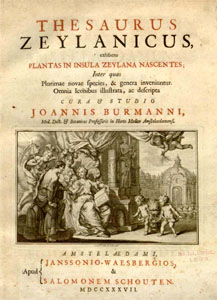

||

| Joannes Burmanni | セイロン植物誌 (1737) | |

|

|

|

| Clerodendron folio lato & acuminato |

|

|

| シソ科 : Lamiaceae Martinov nom. cons. | ||||||||

|

| 命名年 | 学名 | 命名者 | 書名 | 備考 |

| 1735 | Lamium属 | Linne | 自然の体系 第一版 | トゥルヌフォールが名付けていたもの |

| 1737 | Moluccella属 | Linne | 植物の属 第一版 | カイガラサルビア属 |

| この当時は現在の「科 Family」という概念は無かった | ||||

| 1789 | LABIATAE | Juss. | 植物の属 | LABIATAE Molucella属 |

| 科名を「~ACEAE」で統一する前に名付けられ、これが 一般に普及したために、保留名となっている。 |

||||

| ? | LAMIACEAE | Martinov | 書名は? | ロシアの植物学者、(1771-1833 ?) |

| 種の記載を伴わなかったために、正式名にならなかったものと思われる。 | ||||

|

| 参 考 |

| 以前の分類先 | ||||

| クマツヅラ科 Verbenaceae : | ||||

|

||||

| クマツヅラ (熊葛) Verbena officinalis Linn. (1753) | ||||

|

||||

|

||||

| クマツヅラ | ||||

|

(kasuga@mue.biglobe.ne.jp) |

|||

|

||||

| 植物の分類 : | APG分類による クサギ の位置 |

| 原始的な植物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シソ類は双子葉植物の中でも 最後の方に分化した植物である。 クマツヅラ科 と シソ科はもともと近縁なので、この変更には サプライズは無い。 |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |